графика из коллекции МНИ

Художников, отобранных для второй экспозиции серии выставок «Бумага» характеризует, прежде всего, тяга к эксперименту в технологиях и в формообразовании, хотя в начале творческого пути они пробовали себя в традиционных техниках на бумаге.

Владислав Макаров (1950 г.р.)

Обращается в своем творчестве к диалогу с музыкальными инструментами и прежде всего к своему любимому инструменту — виолончели, на которой он экспериментирует и играет с музыкантами мировой величины. В визуальных произведениях Владислав Макаров предпринимает попытку осмысления супрематических исканий великих художников, выбирая в качестве основных материалов бумагу и эмалевые краски, а также сочетая технологии распыления и литья краски с применением одноразовых трафаретов.

Владимир Лисунов (1940-2000)

Экспериментирует с водяными красками и прежде всего с акварелью и тушью, давая им свободу растекаться, не обращаясь к предварительному рисованию. Тем не менее главной задачей он ставит для себя построение мистического пространства, внешне чём-то схожего с мирами Сальвадора Дали, но без видимых реалистических предметов, а по внутреннему содержанию близкого к «Капричос» Франсиско Гойи.

Николай Сычев (1948 г.р.)

Долгое время работал главным художником и руководителем отдела эстетики и рекламы фирмы на комбинате «Лаума» в г. Лиепая Латвийской ССР, поэтому в своих произведениях он удачно применяет технологии, свойственные декоративному оформлению тканей для легкой промышленности. Художник также обращается к фотошелкографии, однако использует ее для тиражирования собственных произведений: пейзажей и абстрактных композиций, изображения которых в последствие появлялись на тканях комбината «Лаума».

Вячеслав Шмагин (1951 г.р.)

В бесконечных вариациях применяет находки народных картинок-лубков. В качестве краски использует акварель. Он раскрашивает рисунки, помещенные в лекало из бумаги и затем наклеивает их на форматные листы. Подобная технология создает иллюзию рекламных вывесок конца 19 — начала 20-х веков.

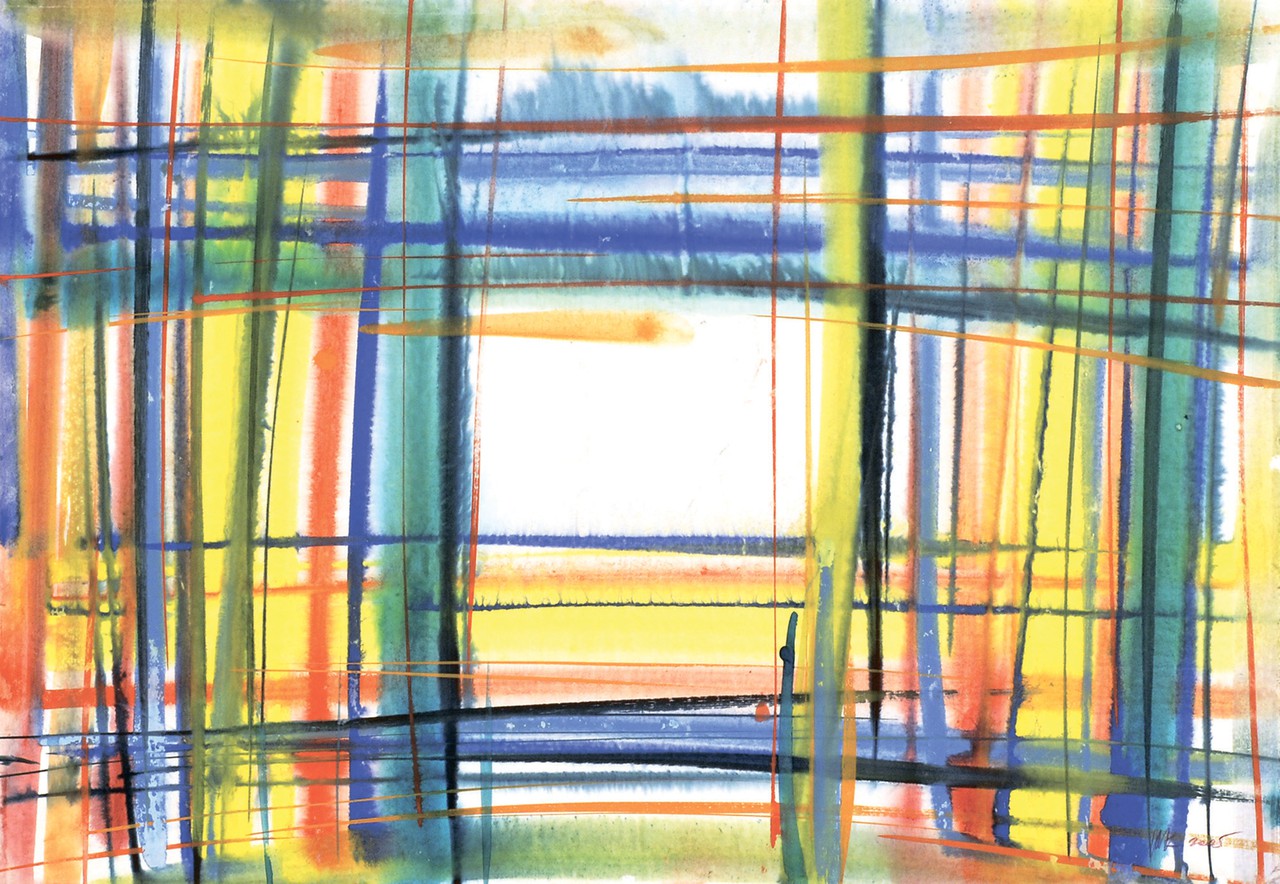

Юрий Капацинский (1948 — 2015)

Будучи превосходным акварелистом, в 1980-х годах переходит к абстрактным экспериментам: смешивая гуашь, акварель, темперу, традиционную пастель и иногда применяя декупаж, художник стремится найти свою собственную технологию и новый стиль современного абстрактного пейзажа.

Евгений Михнов-Войтенко (1932 – 1988)

Работая сериями как музыкальными гаммами один из первых пытается найти соитие живописи с музыкой, практически это не афшируя. Основные работы — это ватман (чертежная бумага, темпера и соус). Изобретает свой живописный станок, своего рода кульман, который двигается в разных плоскостях, близких к вертикальным положениям, что способствует фиксируемому растеканию краски. Цвет на работах приглушенный, почти прозрачен, часто появляются расплывчатые знаки, отсылающие к непроявленной каллиграфии , восточному китайскому и японскому искусству.

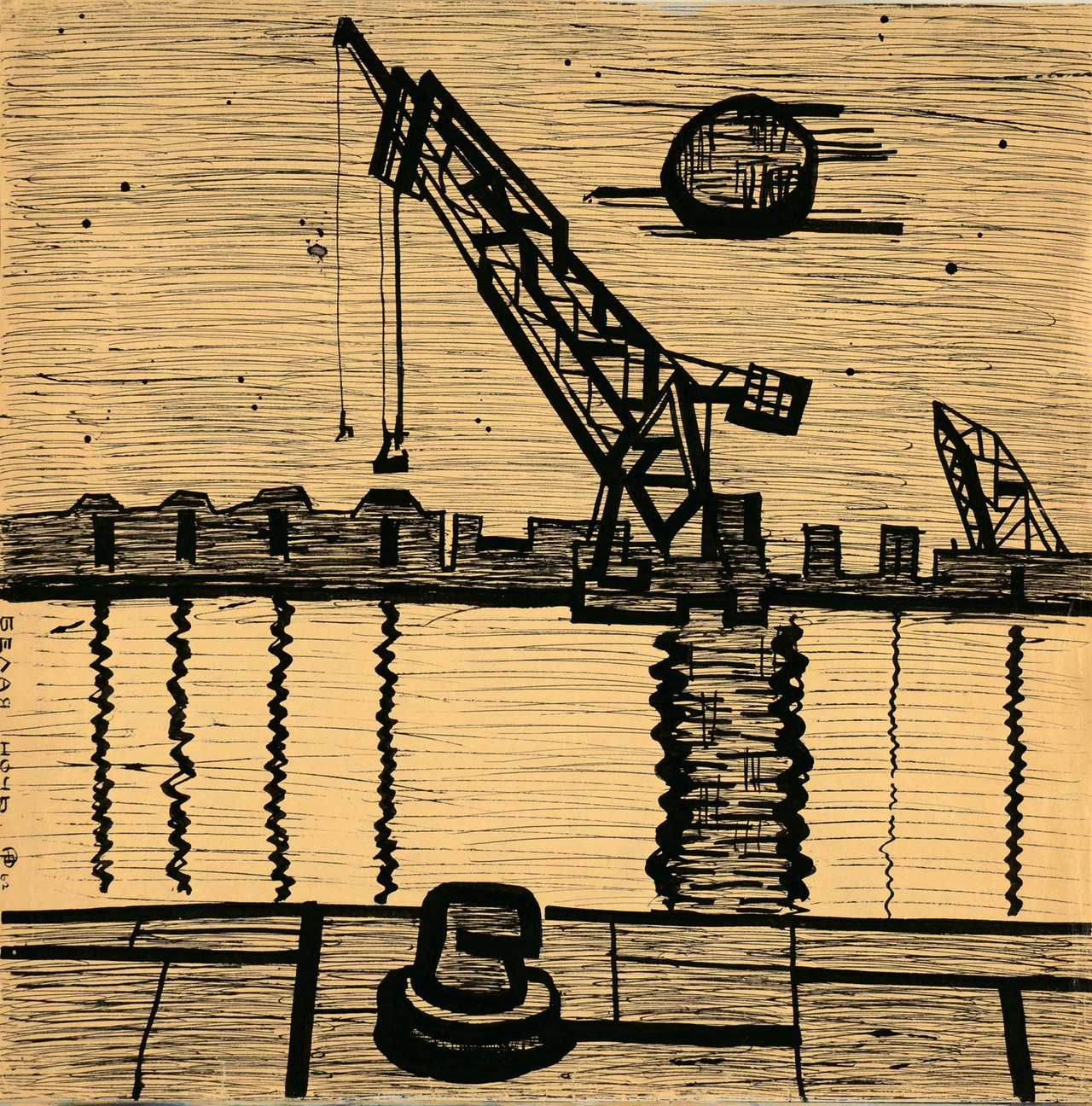

Алек Рапопорт (1933 – 1997)

Больше экспериментирует с содержанием и формой, технологии же использует в соответствии с выбранным направлением или сюжетом. Начиная от быстрых графических этюдов тушью, копирования офортов и литографий до «сделанных» работ темперой. Переехав в конце 1970-х в США, пробует создавать литографии, однако со временем переходит на масштабные холсты маслом.

Евгений Тыкоцкий (1941-2019)

В начале 1970-х годов работает в графических мастерских художественного фонда РСФСР В Москве. Серьезно увлекается тиражной графикой, в графических сериях экспериментирует с офортом, акватинтой, сухой иглой. В эти же годы создает огромные количество своих лучших графических серий, совмещая офорт с сухой иглой. В дальнейшем с переездом в Ленинград увлекается пастелью, а в конце 1980-начале 1990-х живописью и больше к тиражной графике не возвращается.

Иван Без (Аладышкин) (1981 г.р.)

Историк по образованию. Создает серии графических листов, напоминающих анатомический атлас , перефотографированный черно-белой пленкой. Художник рисует гелевой ручкой и создает совместно с печатником Барановым литографии как бы исторических хроник, выпущенных на перфорированную ленту.

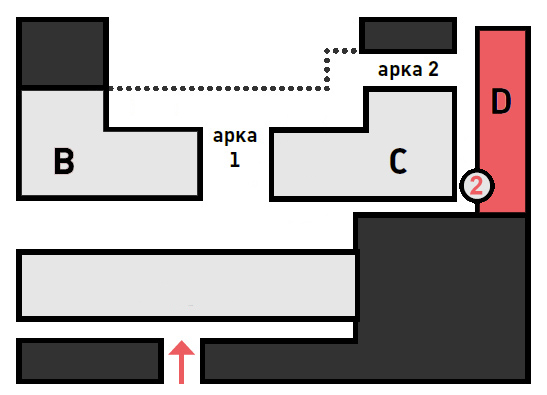

Вход — по единому билету арт-центра. Купить билет можно на стойке информации при входе в арт-центр